En un libro de reciente aparición se narran los padecimientos y la entereza de una mujer cuya madre fue enviada por los nazis a las cámaras de gas en Alemania y cuyo hijo fue secuestrado en la Argentina por la última dictadura militar.

En un libro de reciente aparición se narran los padecimientos y la entereza de una mujer cuya madre fue enviada por los nazis a las cámaras de gas en Alemania y cuyo hijo fue secuestrado en la Argentina por la última dictadura militar.

Por Carlos Gassmann

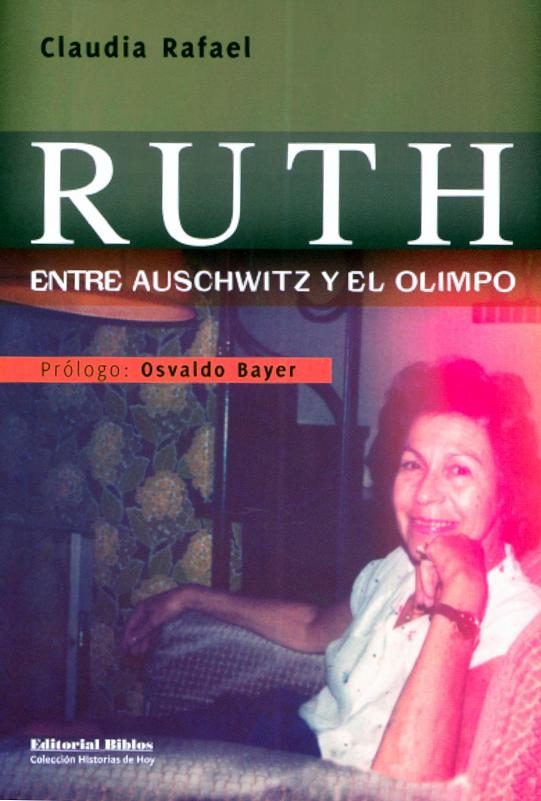

Claudia Rafael, una amiga de La Pulseada, escribió “Ruth: entre Auschwitz y El Olimpo”, un libro publicado hace muy poco por Editorial Biblos. Producto de tres años de investigación, el texto reconstruye la increíble vida de Ruth Paradies Weisz, quien actualmente reside en la Argentina y tiene 88 años.

Ruth pudo huir de la Alemania nazi siendo una adolescente, poco antes de que su madre fuera enviada a Auschwitz, el más célebre y temible de los campos de exterminio. Logró reconstruir su vida en nuestro país hasta que en 1978, en plena dictadura, el horror volvió a golpear su puerta: uno de sus hijos y su nuera pasaron a engrosar la lista de los desaparecidos.

Conversamos con la autora del libro sobre esta historia de dolor y dignidad, en la que los dramas personales se entrecruzan con las grandes tragedias colectivas del siglo XX.

-¿Cómo nació la idea de escribir el libro?

-Fue casi producto del azar. Yo había ido a cubrir para el diario local el acto del 24 de marzo de 2007 en Olavarría, una ciudad históricamente conservadora, en la que esas convocatorias casi nunca tuvieron mucha adhesión. Esa vez había una banda de rock que tocaba en la plaza y un chico, Juan, que es hijo de desaparecidos, estaba sentadito, solo, en una escalinata, al margen del acto y de casi todo. Como me gusta buscar un costado distinto en la información, me fui a charlar con él y a proponerle una nota. Siempre me había parecido muy frágil y vulnerable por su aspecto. Además es alguien que en la ciudad se conoció como hijo de desaparecidos hace pocos años, por todo su proceso personal. Él tuvo la suerte de ser criado por sus tíos maternos, a pesar de que podría haber sido apropiado, porque de hecho fue secuestrado con sus padres: Marcelo Weisz y Susana González. Juan me empezó a contar su historia y habló mucho de su abuela paterna. Me dijo que ella había escapado del nazismo y que era una mujer admirable. Y que siempre le repetía una frase que, a su vez, a ella le decía su propia madre: “todo lo que tenés es lo que está en tu cabeza”. Un par de meses después la abuela, que vive en Buenos Aires, vino a Olavarría, a la inauguración de una muestra de arte en el centro cultural “Insurgente”, que Juan instaló cuando cobró el dinero de la indemnización del Estado. Ella le dijo que quería conocerme; él le dijo que yo estaba pasando un proceso personal difícil y que tal vez no tuviera ganas. Entonces ella le replicó: “seguramente yo le voy a hacer bien”. Ese fue el germen. Nos conocimos, charlamos mucho, tuvimos mucha empatía y empezamos a coincidir en que estaría bueno hacer de su historia un libro.

-¿Por qué etapas fue pasando la constitución de ese “vínculo” del que habla en el prólogo Osvaldo Bayer? ¿Cómo se fue gestando el lazo entre vos y Ruth?

-Ruth es una mujer maravillosa. Cálida y, a la vez, muy rígida. Habla con un acento alemán muy marcado que parece acentuársele a medida que transcurren los años. A mí su historia me removía muchas cosas internas. Fueron horas y horas de entrevista, sondeándola, rescatando recuerdos que en ella estaban olvidados y que salían a la luz a medida que profundizábamos las charlas. Se dieron cosas fuertes a lo largo de los tres años que duró la investigación. Hay una en particular que a mí me movilizó muchísimo porque tenía que ver con mi propia historia. Al hijo y a la nuera de Ruth dos de los peores represores, Colores y el Turco Julián, los llevaban a visitas domiciliarias. A veces los trasladaban a la casa de Ruth y otras, a la de los padres de Susana, su nuera. En el juicio a las juntas, la madre de Susana relató que habían llevado junto a la pareja a una chica cordobesa, Ana María Piffaretti. Eso me trasladó inmediatamente a mi propia infancia. Cuando yo tenía unos 12 años, más o menos, Ana María era la novia de mi primo y compartimos vacaciones en Carlos Paz. Ella nunca más apareció.

-Puede decirse que esta mujer constituye una suerte de sobreviviente-símbolo de dos de los peores genocidios del siglo XX. ¿Qué enseñanzas te dejó, en ese sentido, la reconstrucción de su peculiar historia?

-Es así, Ruth es una eterna sobreviviente. Incluso su mismo apellido, Paradies, traducido al castellano significa paraíso. Es muy fuerte, muy contradictorio con lo que le tocó vivir. Nació y creció en Berlín, vivió el germen del nazismo, era chica todavía y no entendía bien qué ocurría en su país. Recién mucho después lograría hacerlo. Escapó con un colectivo de jóvenes judíos scouts a los 16 años y dejó allá a su mamá y su hermana, Margot. No obstante, nunca dejó de pelearla y pasó su vida entera buscando. Y lo increíble es que, a pesar de todo, siempre trata de encontrarle un costado positivo a las cosas. Sobrevivió a la muerte de su madre en Auschwitz, a la soledad en la Argentina, porque ella, por una cuestión de su propia personalidad, nunca se sumó a los movimientos colectivos ni a las Madres de Plaza de Mayo. En nuestro país desapareció su hijo más chico y su nuera. Y el bebé de ambos estuvo a punto de desaparecer también. Pero ella siguió adelante. Movió cielo y tierra, como tantas otras mujeres. Vio cómo un año después su hijo del medio perecía electrocutado y cómo su marido, que jamás soportó la desaparición de Marcelo, se fue dejando morir. Hoy tiene 88 años y sigue sobreviviendo a todo. Es una mujer increíble y de una fortaleza que contagia. Creo que ser testigo a partir de mis investigaciones de su propio relato y de los de su nieto Juan, de Silvia Tolchinsky (ex secretaria de Firmenich en Montoneros, desaparecida y actualmente residente en España junto a su marido, el represor Claudio Scagliuzzi), no te puede dejar indemne. Te modifica y te hace incluso repensarte como ser humano.

Hitos de una biografía

A continuación se reproducen dos fragmentos clave del libro: el momento en que Ruth se despide de su madre, a quien ya nunca volverá a ver, en la estación de trenes de Berlín y cuando los represores argentinos, antes de asesinar a su hijo, lo llevaban custodiado de “visita domiciliaria” a su propia casa.

* * * * *

“Trató de concentrarse en ese rostro sin saber que sería la última vez. En las diminutas líneas que surcaban su piel y los ojos vivaces que esa mañana desnudaban tristeza, en las manos de dedos largos y cuidados. Aunque de alguna manera sus jóvenes dieciséis años le impidiesen deletrear la palabra ‘nunca’, tal vez presentía que no habría ya tiempos para nuevas miradas ni para caricias desbordantes de ternura. Su madre, como siempre, llevaba el cabello tirante, no mucho más largo de los hombros, y la frente despejada por primera vez. Después de todo, una mujer en esos años no tenía permitido salir sin sombrero y Ruth intuía que su madre había querido regalarle su rostro limpio como un legado al que aferrarse con el alma si era necesario en los años que vendrían.

Entre el tumulto de padres, madres, tíos, abuelos, hermanos, ellas estaban ahí, dispensándose la sonrisa de siempre en esa primavera naciente de abril de 1939, a contramano de los terribles vientos de opresión que soplaban desde hacía años en Alemania. Treinta y cinco jóvenes desplegaban sus cuerpos luminosos, casi adolescentes la mayoría, por los andenes de la estación de trenes de Berlín, con equipajes voluminosos en los que habían guarecido todo lo que entonces creían podía ser la síntesis más profunda y preciosa de sus vidas. El vapor y los ruidos del tren a punto de partir se entremezclaban con las voces que mutaban en murmullos y que repetían en uno y otro grupo familiar las mismas y casi exactas recomendaciones:

‘Cuidate mucho’, ‘No hagas nada que pudiera avergonzarte’, ‘No dejes de escribirme’”.

* * * * *

“Los días en que les avisaban que Marcelo llegaría de visita, solicitaban desde muy temprano una comunicación telefónica con México. Allá vivía desde hacía tiempo Claudio, el mayor de los hermanos Weisz. La primera vez que lo hicieron, consultaron a Colores si tendría algún inconveniente en que Marcelo hablara con su hermano. Marcelo y Andy se interconectaban desde distintos aparatos y charlaban con Claudio, a miles de kilómetros de distancia. Colores, en tanto, bebía whisky. El represor le decía a Ernesto aquello que Ernesto deseaba escuchar: “Estos chicos son buenos, algún día los van a dejar en casa”.

En una de las últimas visitas, Ruth sintió que el ambiente de su amada casa iba siendo ganado por un clima denso y difícil de respirar. El Turco Julián pidió música. Y optó por un delicado sadismo que resultaba mucho más masacrante que una cachetada o un grito. El Turco ponía en escena teatralizaciones perversas destinadas a aterrar a los familiares de las víctimas.

Yo tengo dos bafles muy grandes sobre la biblioteca. En la última visita dijo: “Ay, qué lindo equipo de música tiene. Póngame algo de Wagner”. “No me gusta Wagner, no lo tengo”, le dije, y no le puse nada. Nada era casual en Julio Héctor Simón. Wagner remitía a campos de concentración, Hitler, horror, muerte. Wagner era para Ruth las cámaras de gas. Era esa bella mujer que fue su madre empujada a un destino inevitable; Wagner representaba para Ruth aquel nombre con significado de final: Auschwitz.

“Quiero música de Wagner”, resonó en la cabeza de Ruth, y se agolparon una vez más todas las escenas de su vida. Se retrotrajo a su infancia, a la decisión de partir, a su madre saludándola desde la estación de Berlín. Pero, sobre todo, al recuerdo de aquel 1942 cuando Else pudo enviar su última misiva a través de la Cruz Roja. Wagner, ese nombre que resonaba golpeteando cruelmente en su cabeza y sin escapatoria.

Poco antes de que los mataran, Ruth comenzó a intuir que algo irreparable estaba por ocurrir. Sonó el teléfono. Era la noche del 29 de enero de 1979. Notó algo extraño en la voz de su hijo. Lo conocía demasiado como para no entender. Hablale, está muy nervioso. Algo pasa allá, recuerda que le dijo a Ernesto y un no rotundo se escuchó de la voz de su esposo. Ernesto sentía el fuego de la furia porque de alguna manera no lograba perdonar a su hijo su militancia y su arrojo. Marcelo me dijo que era ya fin de enero y que hasta mitad de marzo no tendría noticias suyas porque “aquí se van todos de vacaciones, no tienen quién nos acompañe”. Yo supe que decía esas cosas para tranquilizarme. Él sabía que lo iban a matar.

Ya nunca más volvió a escuchar esa voz que con los meses había perdido todo vestigio de alegría. Ruth de alguna manera lo supo. Tiempo más tarde lo terminaría de confirmar”.

La autora

Claudia Rafael egresó como periodista de la Universidad Nacional de La Plata. Desde 1998 es redactora especializada en judiciales y policiales del diario “El Popular” de Olavarría. Además, ha conducido distintos programas radiales en emisoras de AM y FM de esa ciudad. Una de sus investigaciones de temática judicial le significó un reconocimiento de la Cámara de Diputados de la Provincia y un premio por su “compromiso con la realidad social” otorgado conjuntamente por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro, el Instituto Cultural bonaerense y la Municipalidad de Olavarría. Actualmente integra el staff de la agencia nacional de noticias “Pelota de Trapo”.